漫画の主人公の家! あれこれ

今回は、昭和の家の間取りについてお話をしたいと思います。

時代の変化と共に住まいの間取りも変わってきました。漫画の主人公の家を見ながら、間取りについて探っていきたいと思います。

この「漫画の主人公の家! あれこれ」は、シリーズ化して皆様にご紹介していく予定でいますので楽しみにしていてくださいね。

≪ 第1話:ちびまる子ちゃん≫

記念すべき第1 話はアットホームなマンガ「ちびまる子ちゃん」の家をみてみましょう。

このマンガは1 9 7 4 年頃の静岡県清水市( 現在は静岡県静岡市清水区の入江地区) を舞台にした小学校3 年生の「さくらももこ(愛称まる子) 」が主人公のマンガです。

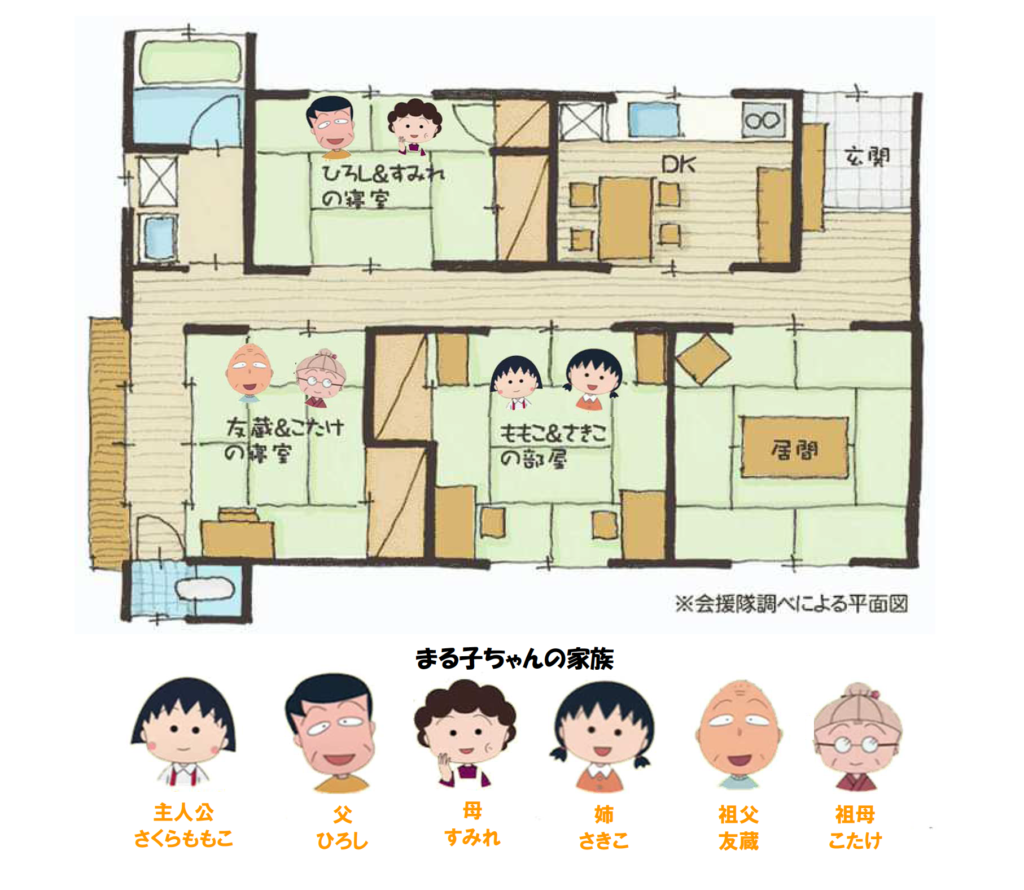

父親の「ひろし」の両親と同居で、まる子の姉(さきこ)を含め合計6人家族の住まいです。間取りは典型的な“中廊下型住居”。明治時代半ばに登場し大正から昭和初期にかけて広く普及した間取りと言われています。

この“ 中廊下型住居” は住まいの中央に長い廊下があり、北側には台所やお風呂などの水廻り、南側には居間、客間などの居室を配置するのが特徴です。そもそも“中廊下型住居”は戦前の家長制度を象徴した間取りです。

つまり家族の中で「家長」が最も偉くそれに続いて家族の順列が決まっていたという封建的な時代の間取りなんです。時代が時代ならこの住居では中廊下を挟んで北側と南側でそれぞれ暮らす人が決まっており、まる子の

両親(ひろし& すみれ)の部屋はもともと女中部屋として利用される位置になります。本来主人(家長)の居室は南側にあるのですが、そのお父さん(まる子のおじいちゃん)が健在であり、広縁と縁側がある家長の居室を譲っているという状況なんでしょう。若しくは子どもたちの部屋の場所がこれに変わる家長の居室なんですけど、このマンガの時代背景を考えると両親の寝室より子ども部屋を重要視しているのではないかと推察します。

そう考えると1974年(昭和49年)当時にこのような間取りが残っていたことに改めてびっくりさせられます。

多分時代とともにキッチンやお風呂、トイレなどはリフォームをしながら住まいを使ってきたのでしょうが、薄暗い両親の部屋や、和室にむりやり机を置かざるを得ない子ども部屋など、時代の変化に対応しきれていない住まいともいえますね。住まいは住む人が快適にまた使いやすく暮らせることが重要ですが、暮らし方には時代背景に応じた文化が大きく影響します。今ではフラットな家族関係が多く、友達感覚の親子の話もよく耳にし

ますが、子どもを育てるという大役が子を持つ親にはあり、どのような大人になったかは半分親の責任ともいえるのではないでしょうか。封建時代の間取りである「ちびまる子」の住まいがいいとは決していいませんが、

親としての自覚とともに、子どもを立派な大人にする“ しつけ” ができる住まいはできないものかと思います。

今どき厳格な順列がある家族なんて見かけませんが、両親を敬う姿勢や高齢者を労わる気持ちを養うという“ 文化” は残していきたいものです。

<資料提供:有限責任事業組合Team会援隊>

ニコニコ通信2023年 新年号 (VOL 45)から抜粋